L’Amante Anglaise

Questionner la

folie.

Acteurs : Laurence Boyenval,

Sylvain Marmorat, Christian Fregnet

Le

1er février dernier a eu lieu à Dijon la représentation de « L’Amante

anglaise » de Marguerite Duras, par la Compagnie « Le Rocher des Doms »,

mise en scène par Sylvain Marmorat. On peut relever que la mise en scène a été

élaborée sous les conseils avisés de Michael Lonsdale, acteur historique de la

pièce. En effet, il a interprété le rôle de l’interrogateur pour la première

fois dans une mise en scène de Claude Régy en 1968.

A

la fin des années 40, une femme, Claire Lannes, tue son mari et découpe le

cadavre en morceaux qu’elle disperse par la suite. De ce fait divers naîtra de

la plume de Marguerite Duras le roman L’Amante

anglaise, adapté par la suite pour le théâtre.

Dans le roman de Marguerite Duras, quelques éléments changent de

la réalité des faits. En effet, Claire Lannes n’assassine plus son mari mais

une cousine, sourde et muette, qui vit chez le couple. Elle découpe le cadavre

dont elle jette les morceaux dans des trains de marchandises du haut d’un

viaduc. La tête du cadavre reste introuvable… Recherchée, facilement arrêtée,

Claire reste incapable d’expliquer la raison de son crime.

La

pièce met en scène l’interrogatoire du mari, puis de sa femme. L’interrogateur

est le troisième personnage, dont on ne sait pas grand-chose, à part sa volonté

de comprendre Claire. Ni juge ni policier, il s’apparente davantage à un

psychologue ou à un journaliste, ayant pour tâche de délivrer la meurtrière de

ses maux par le biais de la parole.

« Je cherche qui est cette femme, Claire

Lannes.

Claire Lannes a commis un crime.

Elle ne donne aucune raison à ce crime.

Alors, je cherche pour elle. »

Un passé où

l’on a laissé la vie

Un présent

pour sombrer dans la folie

Cinquantenaire

sans enfant ni profession, Claire est mariée depuis 20 ans avec Pierre, mari

absent. Celle-ci en vérité vit dans le regret d’un amour passé et révolu. Avec

lui elle avait vécu pleinement, et la perte de ces sentiments passionnés et de

cette exaltation ressentis l’accompagne à chaque instant. Claire souhaite retrouver ce bonheur, et de

ce fait est incapable de se conforter de cette vie qui lui reste, construite

avec son mari actuel.

Ce

besoin d’être aimé de nouveau s’accompagne d’un renfermement sur soi et d’une

communication entravée. Son mari, pourtant bien conscient du malaise installé,

ne fait pas grand-chose pour y remédier ce qui conforte alors Claire dans sa

solitude. Le principe selon lequel personne ne peut comprendre Claire devient

une vérité pour chacun des personnages, seul l’interrogateur se bât toujours

pour essayer de la comprendre.

Ce

besoin d’être aimé de nouveau s’accompagne d’un renfermement sur soi et d’une

communication entravée. Son mari, pourtant bien conscient du malaise installé,

ne fait pas grand-chose pour y remédier ce qui conforte alors Claire dans sa

solitude. Le principe selon lequel personne ne peut comprendre Claire devient

une vérité pour chacun des personnages, seul l’interrogateur se bât toujours

pour essayer de la comprendre.

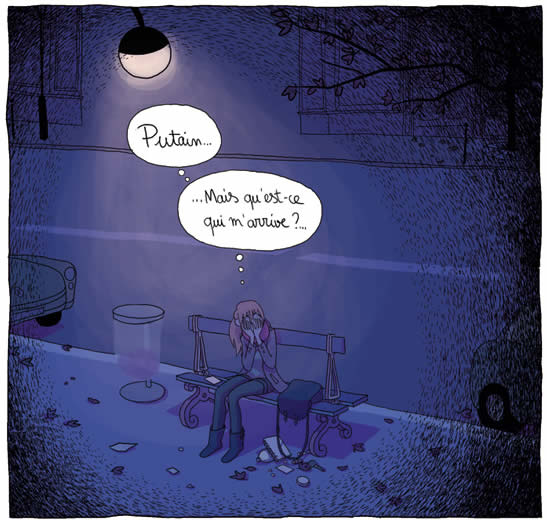

Le

quotidien de cette femme se compose alors de journées et de nuits passées sur un banc dans le jardin. Sans personne pour la déranger, sans les regards de sa

cousine ou l’odeur dérangeante de sa cuisine, sans le silence pesant de son

mari complétant le sien. Ainsi c’est dans cette solitude intense dans le jardin

que Claire peut se sentir paisible, parce qu’elle pense à son passé et qu’elle

communique alors avec elle-même, à défaut de pouvoir communiquer avec les

autres. Cependant, dire qu’elle se satisfait de ce quotidien serait une

conclusion hâtive. A un moment, celle-ci déclare se sentir morte depuis

qu’elle habite avec son mari, dans cette maison. Alors, pour elle, vivre ainsi est-ce

vraiment vivre?

L’interrogatoire

du mari, ouvrant la pièce, est très important. Marguerite Duras, en parlant de

celui-ci, écrit qu’ « il était aussi

sourd et muet que la victime : c’est la petite bourgeoisie française, morte

vive dès qu’elle est en âge de penser, tuée par l’héritage ancestral du

formalisme. » Ainsi, Pierre Lannes

est aussi sourd et muet que la victime. « Il ne s’est jamais réveillé » dit de son côté sa femme. C’est seulement par le biais de cet entretien

avec l’interrogateur que Pierre Lannes comprendra que c’est lui seul que sa

femme aurait dû tuer. L’horreur apparaît alors : cette révélation lui fait

prendre conscience de toute son impuissance, mais également de sa culpabilité dans

ses évènements. C’est la pensée du crime, de l’acte de tuer, comme l’idée que

l’on tue lentement la personne avec laquelle on vit dans un quotidien fermé, à

l’intérieur duquel on se tue également soi-même tous les jours. Alors la

tragédie émerge de l’horreur, fondant la force de ce drame.

L’actrice

(Laurence Boyenval) rend le personnage de Claire poignante, juste, touchante et

insaisissable à la fois. Piégée dans ce qu’elle ne peut expliquer, épuisée de

ne pas comprendre ses agissements, celle-ci est en réalité poussée par une

folie qu’elle finit par reconnaître.

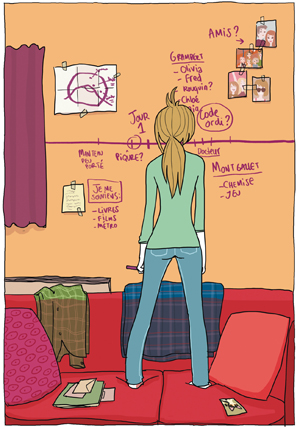

Vivre dans la mémoire du temps où l’on a été aimée

Claire

est en demande d’amour, d’attention, qu’elle n’arrive pas à exprimer. Elle

souhaite retrouvée l’amour perdu, immortalisé en sa mémoire pour ne plus jamais

la quitter. De ce fait, cloîtrée dans sa solitude, hantée par ses souvenirs, tout

se mélange : ses pensées sont emprisonnées d’après elle, et n’arrivent

plus à sortir. Tout ce qu’elle ne supporte pas alors chez les personnes avec

qui elle vit restent des non dis… qui la torturent. Comment gérer cela ? En

définitive, Claire est un être humain qui frise sans s’en douter la folie, qui

mélange la folie et l’amour, l’amour qu’elle a eu dans sa vie, qu’elle est prête

à avoir encore maintenant. Déconnectée de la réalité Claire finira alors par

commettre le meurtre, fatal. Et un mystère certain demeure.

« La

folie exerce sur moi une séduction, c’est à l’heure actuelle le seul véritable

élargissement de la personne, dans le monde de la folie, il n’y a rien, ni

bêtise, ni intelligence, c’est la fin du manichéisme, de la responsabilité, de

la culpabilité. Claire Lannes a derrière elle ce qui a donné de l’importance à

sa vie : l’amour. Son centre de gravité s’est déplacé, il est d’habitude

en avant de nous dans l’avenir, chez elle il est dans le passé alors c’est

merveilleux.» Marguerite

Duras

Avec

la force des mots de son auteur, cette pièce nous entraîne dans une tentative

d’analyse du comportement d’êtres insaisissables. L’œuvre devient alors une

quête de l’intime humain, quête de la vérité des êtres seuls et fous, de

leurs souffrances, de leur étrangeté et surtout, de leur besoin d’amour.